你的國會資料什麼時候開放?

Observation of Dynamic Open Government Data in Parliament in Taiwan

本文是採用 CC-BY-SA @skyhong.tw 授權釋出,歡迎自由利用。原文自 13th December 2024 於 OCF 部落格發布,網址如下:

引言

2024 年 5 月 17 日,立法院因院會處理「國會改革」等法案,爆發了一系列的肢體衝突,並且促使了一系列的公民行動在接續幾週發生。時間快轉到 7 月 19 日,憲法法庭於發出目前司法史上唯一一次的 釋憲前暫時處分,凍結國會改革法案部分規定,範圍涵蓋總統國情報告立委提問、反質詢、人事同意權、聽證調查及藐視國會罪的規定。同時稍早 7 月 16 日,院會第 11 屆第 1 會期告一段落,不僅需要等大法官最終釋憲結果,更需待至 九月的第二會期 才會進一步討論。

回到肢體中途發生時,我們早在當天之前就可以看到,有公民團體 在立法院法案查詢的網頁的公佈欄上查到個別立委及黨團提案的《立法院職權行使法》24 個版本草案。但由於再修正動議是當天提出,因此議事處未能即時拿到並將動議附件公告,因此我們也沒辦法即時在當下看到這些再修正草案的版本。

在近四年,我們可以從各方面都看到立法院國會在開放資料上的努力,也有越來越多人會多加利用這些資料加以監督政府。然而,我們也觀察到國會現場資訊更新的即時性對於公民監督的重要性。這些資訊若未能即時更新,可能會阻礙公民對於政府的信任及信心,甚至可能削弱公民參與的積極性。

這篇文章便是針對「政府開放資料的時效性」為主題,從開放資料的定義、為何需要開放資料、時效性的討論,再到各個國家怎麼做、台灣怎麼做,最後提出可以從哪些層面努力,不僅可以讓公民科技社群及政府參考,也可以讓想要給想打造開放資料的如學生議會或是去中心化組織等自治組織參考。

為什麼要有政府開放資料?

相信各位在這些事件發生的同時,大家可能才開始知道 立法院議事暨公報資訊網 的存在以及開始瀏覽在上面公開的文件。這些資料都是政府開放資料的一環,是政府為了提高透明度和問責性而主動公開的資訊之一。那政府為何需要做像這樣的資訊網呢?他們又怎麼決定要將哪些資訊公開?這些政府開放資料又是什麼?

政府開放資料是指政府機關、公共部門或其他組織將其擁有的資料公開,並提供給公眾自由使用、修改和分享。這些開放資料能夠強化公民參與的可能性,促使政府更加透明,讓公民可以監督政府的行為和決策過程,提高公民對政府的信任程度。對象甚至不是只對於公民,當開放資料做得足夠完善,同為政府的其他組織也可以促進跨部門合作,讓整體同步性提高,讓政府得以應對各種突發狀況,讓政府運作的韌性提高。

這些開放資料可以是你我都會用到的交通局的公車即時資訊、氣象署的天氣預報、水利署的水庫存量,這些和我們食衣住行需求高度相關的資料;但如果把開放資料拉到國會內,那就可以是國會議事記錄和投票結果,可以讓公民了解議員在各種議題上的立場和投票行為,進一步提升政府的問責性。

但即便有這麼多好處,仍然有不少在推動政府開放資料時需要注意的方向。無論是政策及法律上的規範、政府和公民的技術能力或素養、隱私資料或國安問題的考慮,甚至於政治角力關係,在諸多方面都需要善加考慮。

各個國家怎麼做?

即便我們了解政府開放資料有哪些好處,對於平常沒有接觸相關措施的公民,勢必對於他們可能不知道這些資料的存在,或是不清楚如何有效地利用這些資訊來參與公共議題。在這裡我們舉幾個例子來看各個國家如何去實施和推廣政府開放資料。

歐盟可以說是政府開放資料的領頭羊。他們除了建置共通的 跨國開放資料平台,讓各個國家能夠將各自的政府開放資料整合進統一入口外,也從政策方面下手引領各國跟進。他們於 2003 年和 2019 年制定和更新《公共部門資訊再利用指令》(The Directive on the re-use of public sector information, PSI Directive),要求公共部門機構當將相關資料匯入系統內時,能夠主動更新動態資料給民眾存取。這些資料包括由公共部門機構產生和管理的,如社會、政治、經濟、法律等方面的資料。

其中,英國國會開放資料平台 則是對接開發者,提供一系列 API,讓大眾能夠查詢國會資料,如投票記錄、法案進展狀況、委員會報告等。這些 API 設計資料的即時更新,並且支援多個版本的 API 以確保資料的穩定性和可存取性。

立陶宛則是從相關人員的參與政治行動的狀況下手。他們的 manoseimas.lt 網站能夠查詢國會議員的行程,包括與利益團體和已註冊遊說者的會議也都會在其中列出。這樣不僅提高了政治過程的透明度,還讓公眾能夠更好地監督和了解哪些利益團體在影響政策制定的結果。

國際間有哪些「政府開放資料」的參考標準?

雖然政府開放資料聽起來有那麼多好處,剛剛也看到了不同國家各自交出了答案卷,但到底如何評估各國家的實施情形呢?其實有由不同組織發布的年度報告能夠參考。這些年度報告會根據他們認為開放資料重要的向度設計不同類型的指標,再彙整所有會員國的執行現況一一評分,整合成一份能夠看出所有會員國針對開放資料現況的報告。

經濟合作暨發展組織 (Organisation for Economic Cooperation and Development,OECD) 是全球 38 個市場經濟國家組成的政府間國際組織,他們 從 2015 年開始 便以年為單位,於年底發布該年的 "OECD Open, Useful and Re-usable data (OURdata) Index",以推動開放資料和制定支援開放資料的政策為導向,進一步推動經濟發展。

歐盟也於 2015 年起發布 "Open Data Maturity (ODM) Report" 年度報告,目的是幫助讀者更好地了解參與國家的開放資料成熟度度,鑑別出個國家需要改進的領域,並使參與國家相互學習。此外,該報告還概述了歐洲各地實施的 best practice,這些實踐可以轉移到其他國家和地方的背景中。

即時資料和動態資料差在哪?

我們都想要盡快的從政府手中拿到國會資料,但這些資料是哪種資料呢?根據 OECD 在 Open, Useful and Re-usable data (OURdata) Index 年度報告裡的定義,以發布時間作為區分的資料型態有即時資料 (Real-time data) 和動態資料 (Dynamic Data) 。

即時資料是會隨著時間自動變化的、同步化的資料,通常需要非常頻繁的更新才會有效。像是 Youbike 站點資訊、車道即時車流量、捷運位置資訊、天氣預報、水位資訊等等大部分的交通、天氣資料歸在這類,部分如水庫水位高度等水文資料也包括在其中。

動態資料則是無法同步化,或是更新頻率不是即時且自動的資料。這些資料通常以提供者訂定的週期為單位來更新,或是每遇到相關事件才會有資料產生。我們需要當每次資料產生時才能更新上去,因此更需要資料提供者主動的維護才能夠持續保持有效性。

| 即時資料 | 動態資料 | |

|---|---|---|

| 是否即時 | 同步化 | 非同步化 |

| 更新頻率 | 持續頻繁更新 | 依照特定週期或事件不定期更新 |

| 資料來源 | 各種感測器、即時資訊串流 | 手動輸入、人工收集 |

| 維護需求 | 持續自動化系統維護 | 定期人工審查和更新 |

| 主要挑戰 | 確保低延遲和精準度 | 確保資料的完整性和即時性 |

| 資料類型 | 交通現況、天氣預報等 | 答辯記錄、政治獻金資料等 |

| 例子 | Youbike 站點車輛即時資訊、捷運車廂即時擁擠程度 | 國會會議紀錄、政府財政報告 |

不過,大部分與人相關的資訊都屬於動態資料。 當在處理資料的過程中有人介入、讓資料更新的流程需要有人產生、監督、上傳等等,都會是影響資料更新時間的變因。因此若要讓這些資料持續地被更新,勢然也需要付出不遜於即時資料的努力。

在本文後半會以「國會議事錄」作為案例,從以上各個面向討論在產生議事錄可能會經過哪些步驟、會牽扯到哪些人事物才會公開在網站上,以及根據台灣針對「國會議事錄」公開的現況評估。

大家如何評估即時資料和動態資料?

但就算有這些不同來源,我們要怎麼知道政府開放出來的動態資料有哪些面向是我們會注重的呢?在 OECD 的 OURdata Index 年度報告以及由 data.europa.eu 的 Open Data Maturity (ODM) 年度報告中,都有提出有關於資料詳細程度及資料可用性的判斷標準:

OECD 的 OURdata Index 將整體評估標準分為三大向度。其中在第一向度 Data availability(資料可用性)中的 1.2. Stakeholder engagement for data release (利害關係人議合資料釋出)裡面。它提出了政府應該要盡到公開即時交通資訊 (Real-time traffic information) 的責任。

ODM Report 分為四大象限中,也有對於即時開放資料的說明。其中第一象限 Policy(政策)中,他評估了是否有訂定公開即時資料的政策;第三象限 Portal(存取)中也有評估即時資料是否容易透過不同窗口存取。

| 報告來源 | 向度 | 說明 | 判斷標準 |

|---|---|---|---|

| OECD OURdata Index | Data availability | Pillar 1.3. Implementation (availability of high value datasets) | Real-time traffic information has implemented (or not) |

| ODM Report | Policy | Open Data Policy Framework | (having) access to real-time and dynamic data (or not) |

| ODM Report | Portal | Data provision | ... access to real-time data is provided through theportal, and data that does not stem from official sources can be uploaded. |

然而,這些評斷標準僅能判斷即時資料 (real-time data) 的好壞,無法完全類比至動態資料。因此我嘗試根據以上兩個報告及自己的體驗和見解,來嘗試回答為什麼需要評斷、如何評斷、實際來評斷現有的動態資料的時效性。

為什麼要評斷動態資料的時效性?

臺灣近十年在 政府資訊公開法 及各方推動下,開始推動政府開放資料。而其中臺南市政府各機關單位於 開放資料平台 產出開放資料時之參考的 資料集詮釋資料標準規範 即是由數位發展部(當時是國家發展委員會)所訂定的。在文件中,它明確規定資料的「上架日期」及「詮釋資料更新時間」分別為必填以及系統自動生成,並且格式必須要參照 W3C XML Schema Definition,同時也是 ISO 8601 國際標準。

也就是說,有關於資料更新的日期時間有被明確規範在必填項目裡面,可以知道政府明確希望這些資料在公開時必須要附上公開的時間以及更新的時間。這對於評斷資料的時效性是非常有效的,不僅是在動態資料上,對於所有的政府公開資料都是。

不過,臺灣現在對於時效性的論述都還停留在基於各單位的人對於實際上運作狀況的評斷下得出更新頻率的標準。這些標準不僅考量資料的性質和使用需求,還包括使用者的期望和法律要求。隨著時空轉換和需求的不同,都必須持續檢視和調整資料更新的頻率,以確保提供的資訊能夠即時反映在結果上。

我們該怎麼評斷動態資料在時效性的好壞?

動態資料與即時資料不同,它們的更新頻率不固定,通常由特定事件或預定週期驅動。又由於人為因素的介入,動態資料的更新流程可能更複雜,讓整體的在實作讓政府公開動態資料的難度提升。不僅是在資料的完整度和準確性,針對動態資料,還需要考慮更新頻率和及時性等,和時間高度相關的向度,才能完整評斷動態資料的好壞。

為了方便理解,我們以近期最受關注的國會改革作為案例,說明設計每個向度的目的以及能夠幫助到的資料案例。假如我們正在關注立法院的一次重大改革,這次改革涉及國會內部運作的變革,例如如何處理法案的審議過程、議員的問責機制等等。

在這次國會改革法案的情況下,所有事件都在和時間賽跑,因此這些資料從處理到獲取最後公開的時間差都非常重要。但因為在整個流程參與的技術及單位不單一,因此我們不能簡單地將整個步驟過動簡化,因此決定將分成「處理時間差」及「公開時間差」兩個向度。

處理時間差指的是資料從收集到處理完成並公開之間的時間間隔,而公開時間差指的是資料從生成到對外公開之間的時間間隔。例如,5 月 17 日當天提出的再修正動議,因為議事處未能即時處理和上傳,導致公眾無法在第一時間看到這些資料。縮短處理時間差和公開時間差,代表需要提高議事處的工作效率以及是否有自動化工具將資料公開,讓資料能夠在最短的時間內處理並,確保公民能夠即時獲取到最新的資訊。

這些資料可能不是被動性的有一次會議會隨之公開,而是需要主動去搜集才能獲取的資料。這些密集更新的資料能夠提供最新的資訊,讓使用者能夠及時了解現況。財務報告、監督工作報告、公民參與報告、議員活動等等可能會定期釋出,但是否定期為單位以年報或季報方式釋出,甚至每次會議都會做一次報告,都可以透過更新頻率看出來。

根據以上的討論,我試著提出能夠評估動態資料時效性表現的四個向度,內容為以下:

| 動態資料評估向度 | 說明 |

|---|---|

| 時效性揭露 | 是否有公開更新頻率、處理時間差、公開時間差,以及預計更新時間等時效性相關資訊。 |

| 更新頻率 | 確保資料能夠反映最新的狀況。密集更新資料能夠提供最新的資訊,讓使用者能夠及時了解現況。 |

| 處理時間差 | 資料從接收到產生經過的時間。這指的是資料從收集到處理完成的時間間隔。處理時間越短,資料反映當下的可用性就越高。 |

| 公開時間差 | 資料從產生到公開的時間。這是指資料從生成到對外公開之間的時間差。公開時間差越短,公眾獲取最新資訊的速度就越快。 |

來看國會議事錄的時效性表現如何

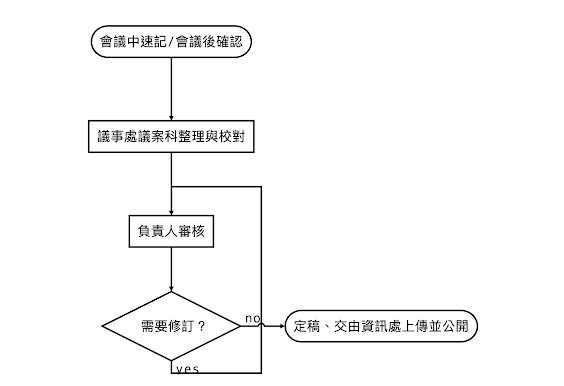

我們以近期各位可能最關心的國會會議紀錄做為例子。以立法院第 11 屆第 1 會期第 14 次會議為例,來整理出從會議結束到將議事錄公開在網站上面經過了很多個步驟。雖然網站上沒有完整的步驟,但可以想像需要經過以下的步驟:

由於這些步驟需要人工處理,除了撰寫議事錄本身外,也需要經過校對、審核、歸責、定稿等等步驟,才能夠公開在網站上查閱。因此議事錄的更新無法成為像是即時資料,而是依賴於特定的開會時間和系列步驟涉及人事的工作效率,這也就是為什麼國會會議紀錄被歸類為動態資料的原因。

依照目前官網上的資料更新狀態來看,如果是單指每週二、五國會會議的議事錄,大約是下週一即可看到週二結束的議事錄更新在網站上(因為隔週二開會時就要宣讀上一次會議議事錄的內容)。然而,因為官網沒有公布議事錄公開的時間的地方,我們僅能參考檔案的最後更新時間。調查了隨機三個國會議事錄,最後更新時間平均於該週四及週五,因此從會議結束到修訂完成的時間約為 72 小時,而上傳並公開的時間也大約過了 72 小時(如果包含假日的話)。

依照以上的觀察,可以列出國會議事錄在四個向度的表現為以下:

| 動態資料評估向度 | 說明 |

|---|---|

| 時效性揭露 | 國會議事錄的更新頻率和公開時間沒有明確揭露。網站上沒有標示何時會更新議事錄,僅能依據經驗和檔案最後更新時間推斷。 |

| 更新頻率 | 因會議紀錄以每次會議為單位,因此在這裡不適用 |

| 處理時間差 | 40~72 小時(粗估) |

| 公開時間差 | 40~72 小時(粗估) |

根據以上的四個向度,我們可以看到國會議事錄在時效性和公開透明度方面仍有改進空間。雖然更新頻率和處理公開時間差相對固定,但缺乏明確的時效性揭露,使得我們無法準確預期議事錄的公開時間。若能在網站上明確揭示更新頻率和公開時間,並採用更高效的自動化工具縮短處理和公開時間,將能進一步提升動態資料的時效性和可用性。

臺灣目前怎麼做?

有關於臺灣的相關討論,勢必要提到 公民監督國會聯盟 也是讓現在的台灣國會透明度的評估和監督議員動態有巨大貢獻的組織。不僅在近十一年發布了四次的「議會議事透明度調查」,也在官網建立了容易理解的立委評鑑儀表板和專刊,了解每一位議員的動向。不僅如此,公督盟創立至今也建立了超過 50 項立委評鑑標準,以公民協作的評鑑方式,在值化、量化上都有多元的判斷指標。但基於評鑑性質,對於時間向度沒有多加著墨,但仍然是最適合了解臺灣中央及地方國會的資源之一。

此外,由多個利害關係團體和立法院合作推出,於 2020 年在立法院官網釋出的 《開放國會行動方案 2021-2024》 也是推動開放國會的一大基石,這是開放國會正式在立法院落實的首例,讓台灣國會遵照國際上個國家的開放國會標準。台灣現在不在開放政府夥伴聯盟 (Open Government Partnership, OGP) 的名單內,因此較為接近自我規範性質,但不僅是立法院,而是來自於各個相關利益團體一起推動的行動方案。OCF 自開放國會行動方案之初便以協助者及民間成員的角色 參與其中。

在開放國會行動方案的資料內容來看,立法院會議全程轉播、議事資料、法案資料、公務經費揭露、利益衝突資訊揭露等等面相均有提及在其中,且部分內容也已經實施,包括我也有不少公民也會實際查詢或觀看這些資料,參與立法流程。

而有關資料更新的即時性方面,它有提到應以「即時開放」為原則,並且應該建立資料開放治理機制,確保資料能夠主動揭露。此外,立法院資訊應顧及開放的主動性,並鼓勵主動揭露和通知相關利害關係人。這些措施旨在提高資料的即時性和透明度,確保公眾能夠及時獲取最新的國會資訊。

以這次國會改革事件為案例,如果以技術層面來看,當再修正草案提出的當時,便應該要即時透過系統公開在網站上面,縮短「公開時間差」。然而,提出再修正草案的時間距離正式討論的時間點仍然非常短,因此若要加強整體的即時性,必需要求立法委員及黨團將「處理時間差」縮短,甚至提前草案的最晚提交時間,才能夠讓他人加以審視並且充分討論。

結語

我們這次區分了在時間上有哪些指標能夠參考,作為日後評斷開放資料即時性的基準之一。然而除了時間向度外,像是資料可用性、可靠性、資料本身的詳細程度,甚至資料的容易取得性都會很大程度影響開放資料的好壞。

近期在周遭立法院發生的種種事件,讓我覺得很幸運能夠在這樣的時空背景下,可以身為開放科技的實習生的角色,自由的研究和想像未來的立法機構能夠如何運作,以及再一次瞭解到公民的力量是真的能夠影響政府運作的決心。同時身為學生,也能夠依此為借鑒,將類似的概念帶到小型的學生自治組織內,讓更多學生能夠更容易的參與運作。

也是因為有這樣種種的機遇,才讓我能夠放開眼界去看世界各地是怎麼運作的。在花大量時間在閱讀這些 ODM Report 及 OURdata 這些開放資料的年度報告時,都可以看到不僅是技術方面,從和各單位協調、法規、以及各方面都需要努力才能夠將開放資料的基礎建設搭建起來。不僅是在時間維度相關,這些設施都會對於增進公民參與、提升政府透明度和公信力都會有很大的影響。

當然,還有很多方面可以再多加研究,若通過外部技術引入整合、制度改革和跨部門合作,政府可以進一步提升資料的即時性和詳細程度,讓公民更好地參與到政府決策和監督中,從而推動社會的進步和發展。不過以現行開放資料政策及實施情況來看,可以知道在詳細程度及資料可用性上,台灣相較其他國家在開放資料的推動上已為模範。身為公民科技社群的一員,我們期待未來能讓公民的力量持續發聲,並且持續參與並努力。